Promovierendenkolloquium

Promovierendenkolloquium

Die Zahl der Promovierenden an der HTWK Leipzig liegt bei knapp 100 Personen.

Aber woran wird an der HTWK Leipzig überhaupt geforscht? Womit beschäftigen sich die Nachwuchsforschenden?

Welche Ansätze und Ergebnisse liegen bereits vor?

Das Promovierendenkolloquium beantwortet diese spannenden Fragen.

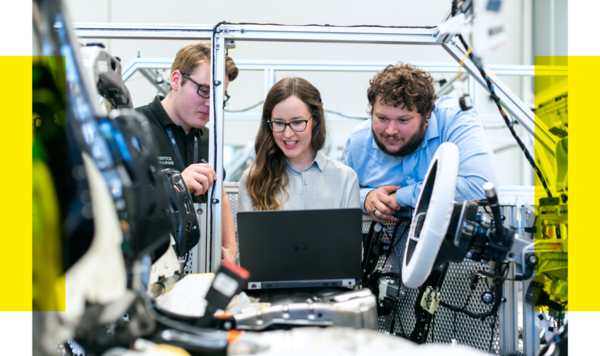

Es soll ein fakultätsübergreifender Wissenstransfer gestaltet werden, um einen interdisziplinären Austausch und die hochschulweite Vernetzung voranzubringen. In einer konstruktiven Atmosphäre können die Teilnehmenden Feedback von erfahrenen Wissenschaftler*innen, Promovierenden aber auch von fachfremdem Publikum erhalten.

Es wird Raum für Fragen, Diskussionen und Networking geben.

Ablauf

Jeweils zwei Promovierende stellen ihre Arbeiten und Forschungsprojekte einem sowohl fachkundigen als auch themenexternen Publikum vor. Hier dreht sich alles um den wissenschaftlichen Austausch, das Teilen von Ideen und die Entwicklung neuer Perspektiven.

Zielgruppe

Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns besonders über die Teilnahme von Promovierenden, wissenschaftlich Mitarbeitenden, Postdocs, Professor*innen und Studierenden.

Wer selbst den eigenen Arbeitsstand vorstellen möchte, kann sich gern per E-Mail (promovierende (at) htwk-leipzig.de) melden.

Promovierendenkolloquium am 19. Februar 2025

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 003

Florian Muschka, M. Eng.

Fakultät Informatik und Medien

Medizinische Diagnostik: Tests auf papierbasierten Trägern als plastikfreie Alternative

Keywords: Medizinische Diagnostik, Point-of-Care Tests, Plastikfreie Alternative, Funktionalisierung von Papier

Das Projekt PaperRock entwickelt Technologien zur Herstellung papierbasierter Point-of-Care-Tests (POCT) um herkömmliche Kunststoffverbrauchsartikel in der Diagnostik zu ersetzen. Labore weltweit erzeugen jährlich über 5 Millionen Tonnen Plastikmüll. Medizinische Diagnostik trägt wesentlich dazu bei, da sie fast ausschließlich auf Einwegmaterialien angewiesen ist. Papierbasierte Point-of-Care-Tests bieten eine nachhaltigere Alternative und ermöglichen eine schnelle und skalierbare Produktion.

Zur Umsetzung werden industrielle Verfahren der Papier- und Drucktechnik weiterentwickelt, welche die Strukturierung und Funktionalisierung von faserbasierten Trägermaterialien ermöglichen und die Grundlage für diagnostische Assays schaffen. Die Praxistauglichkeit wird durch einen Demonstrator getestet, der den Nachweis viraler Nukleinsäuren (Influenza RNA) ermöglicht. Das FTZ und iP³ Leipzig erforscht hierzu hochauflösende Prägeverfahren zur Herstellung von maßgeschneiderten, mikrofluidischen Strukturen und nutzt Drucktechnologien wie Inkjet und Tiefdruck, zur Vorlagerung und Stabilisierung der erforderlichen Reagenzien auf dem geometrisch strukturierten Fasermaterial, um den Nachweis verschiedener Nukleinsäuren zu ermöglichen.

Max Jäschke, M. Eng.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Unsicherheitsanalyse von erdgekoppelten Wärmepumpensystemen mit Erdwärmesonden

Keywords: Oberflächennahe Geothermie, Unsicherheitsanalyse, OpenGeoSys

Der oberflächennahe geologische Raum bietet vielerorts Potenzial für eine grundlastfähige, urbane Wärmeversorgung. Die optimierte Auslegung erdgekoppelter Wärmepumpensysteme ist dabei für einen effizienten Betrieb sowie für die wirtschaftliche und nachhaltige Nutzung geothermischer Ressourcen ausschlaggebend. In die Berechnung gehen dabei eine Vielzahl von Parametern ein, die z. T. große Wertebereiche aufweisen und deren konkreter Wert häufig nur geschätzt werden kann. Neben den thermischen Eigenschaften des Untergrundes (Wärmeleitfähigkeit, Wärmekapazität) ist auch die gebäudeseitige Wärmelast aufgrund ihrer Nutzer- und Wetterabhängigkeit mit Unsicherheiten behaftet.

Im Rahmen des Promotionsvorhabens wird auf Basis detaillierter numerischer Modelle der Einfluss von Unsicherheiten in den Eingangsparametern auf die auslegungsrelevanten Zielgrößen untersucht. Dabei werden sowohl die wesentlichen Parameter des Untergrunds als auch ausgewählte oberirdische Einflussgrößen mit Hilfe eines gekoppelten, OpenSource basierten Ansatzes aus Gebäudesimulation (OpenModelica) und Untergrundsimulation (OpenGeoSys) berücksichtigt. Das Ziel der Promotion ist neben einem verbesserten Systemverständnis für eine optimierte Auslegung auch ein Workflow für die statistisch abgesicherte Dimensionierung von Erdwärmesondenanlagen.

Promovierendenkolloquium Special am 23. Januar 2025

17:00–18:30 Uhr | Nieperbau Raum NI 002

Dr.-Ing. Tom Radisch

Workshop: „Meine Erfahrungen auf dem Weg der Promotion“

Der Referent Dr.-Ing. Tom Radisch, der kürzlich erfolgreich an der HTWK Leipzig promoviert hat, möchte seine Erfahrungen und Erkenntnisse aus der Promotionsphase mit Ihnen teilen. In einer offenen Runde erhalten Sie die Gelegenheit, über die verschiedenen Phasen der Promotion zu sprechen und gemeinsam Lösungen für auftretende Herausforderungen zu diskutieren. Mögliche Themen sind das Finden eines Doktorvaters oder einer Doktormutter, die Wahl eines passenden Themas und das Erstellen eines Exposés, die Vernetzung und Recherche, die Entwicklung einer Forschungsmethodik, effektives Zeitmanagement, der Schreibprozess, das Einreichen der Arbeit, die Vorbereitung und Durchführung der Disputation sowie die Veröffentlichung der Dissertation.

Promotionsthema des Referenten

Heizungstechnischer Variantenvergleich in frühen Planungsphasen mithilfe multikriterieller Entscheidungsunterstützung

Ihre Vorbereitung

Überlegen Sie im Vorfeld, an welchen Stellen / Etappen Ihrer Promotion Sie gerade vor besonderen Herausforderungen stehen. Beziehen Sie sich dabei auf die aufgeführten Themen oder ergänzen Sie die Themenliste.

Promovierendenkolloquium am 10. Juli 2024

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 003

Paul Satke, M. Eng.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Kopplung von Untergrund- und Gebäudemodellen zur Auslegung und Optimierung von geothermischen Anlagen

Keywords: Geothermie, Gebäudesimulation, Kopplung

Die Geothermie stellt eine besonders effiziente Quelle für Wärmepumpensysteme dar. Durch die steigende thermische Belastung des Untergrundes in Ballungsgebieten, werden seitens der Genehmigungsbehörden zunehmend Simulationsmodelle eingefordert, die nachweisen sollen, dass der Betrieb der Anlage keine Temperaturänderungen jenseits der Grundstückgrenze erzeugt.

Das Untergrundmodell stellt dabei allerdings nur einen Teil der Gesamtanlage dar. Die anderen Teile bestehend aus Gebäudehülle, Anlagentechnik und ggf. Wärmenetzen werden häufig nur stark vereinfacht, wenn überhaupt berücksichtigt. Die Simulation des dynamischen Gesamtsystems würde das Zusammenspiel der Anlage und die Auswirkung einzelner Dimensionierungs- oder Regelparameter quantifizierbar machen, um Optimierungen zu ermöglichen.

Als Basis für die Untersuchung dieses Gesamtmodells wurden verschiedene Möglichkeiten der Kopplung zwischen einem diskretisierten 3D-Untergrundmodell (OpenGeoSys) und der Gebäudesimulation (Modelica) untersucht. Die Untersuchungen zeigen den antiproportionalen Zusammenhang zwischen dem Informationsverlust der Berechnungen und der Berechnungsdauer. Maßgeblichen Einfluss auf den Informationsverlust und die Berechnungsdauer haben die Änderungsraten der kommunizierten Größen (analog zu dem Nyquist-Shannon-Abtasttheorem). Dem entsprechend ist die Modellierung der Schnittstelle zwischen den Programmen, in diesem Fall die Wärmepumpe, entscheidend für die notwendigen Zeitschrittweiten.

Caroline Schmidt, M.Sc.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Analyse von Unsicherheiten bei der Stahlerzeugung im Elektrolichtbogenofen

Keywords: Stahl, Elektrolichtbogenofen, Quantifizierung von Unsicherheiten, datenbasierte Prozessmodellierung

Etwa 30 PRozent des in Deutschland hergestellten Stahls wird in Elektrolichtbogenöfen (Electric Arc Furnace, EAF) aus Stahlschrotten hergestellt. Der Prozess der Stahlerzeugung ist von vielen Unsicherheiten geprägt, die sich aus den komplexen physikalischen, chemischen und thermodynamischen Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Prozessparametern ergeben. Eine zentrale Quelle von Prozessunsicherheit liegt in der Verwendung von Schrotten als Rohstoffe - diese werden zwar in unterschiedliche Sorten eingeteilt, selbst innerhalb einer Sorte besteht jedoch eine ausgeprägte Inhomogenität der chemischen Zusammensetzung.

Um die chemische Zusammensetzung der Schrotte zu charakterisieren, wurde eine Methode entwickelt, die die Ermittlung einer Wahrscheinlichkeitsverteilung für den Elementgehalt auf Basis von Prozessdaten ermöglicht. Dabei handelt es sich um eine inverse Bayessche Analyse, die verschiedene Prozessparameter als Zufallsvariablen modelliert.

Das entwickelte statistische Modell zeichnet sich durch eine hierarchische Parameterdefinition mit weakly informative a-priori-Verteilungen aus.

Die Anwendbarkeit der Methode zur Rekonstruktion der chemischen Zusammensetzung eines Schrottes aus grundlegenden Prozessdaten wurde mithilfe synthetischer Daten getestet. Eine Sensitivitätsanalyse kann belegen, dass die generierte a-posteriori-Verteilung für den Elementgehalt eines Schrottes Übereinstimmungen mit der wahren Verteilung aufweist und nicht ausschlaggebend von den a-priori-Annahmen beeinflusst wird.

Promovierendenkolloquium am 12. Juni 2024

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 003

Toni Nabrotzky, M.Sc.

Fakultät Bauwesen

Optimierung des Prozesses zur Erzeugung von Analysemodellen in der Tragwerksplanung mittels graphenbasierter KI-Systeme

Keywords: Building Information Modeling (BIM), Industry Foundation Classes (IFC), Tragwerksplanung, Künstliche Intelligenzn

Im Bauwesen wird zunehmend die modellbasierte Arbeitsweise mittels der Building Information Modeling (BIM)-Methode angewandt. Dabei erhält die Tragwerksplanung von der Objektplanung in der Regel ein Modell mit allen tragenden Bauteilen im Industry Foundation Classes (IFC)-Format. Die dreidimensionalen Elemente dieses Modells werden für Finite-Elemente-Berechnungen zu 1D und 2D-Elementen als Analysemodell abstrahiert und für einen offenen Datenaustausch in einem tabellarischen Format (z.B. SAF oder CSV) gespeichert. In regelbasierten Abstraktionsprozessen werden alle Elemente idealisiert und miteinander verbunden. Jedoch ist dieses Verfahren fehleranfällig, weshalb in der Praxis oft die manuelle Erstellung des Analysemodells bevorzugt wird. Das Ziel ist es, neue Methoden für einen effizienten und kollaborativen Workflow zur automatisierten Modellidealisierung vorzustellen. Durch diese optimierten Prozesse soll die Notwendigkeit einer manuellen Modellierung zukünftig reduziert werden. Zu diesem Zweck wird die Verwendung eines KI-Systems in Form eines Graph Neural Networks (GNN) vorgeschlagen. Dieses System soll durch semantische Anreicherung in einem IFC-Modell die tragenden Bauteile erkennen und ihre Beziehung zueinander anhand des Lastflusses setzen. Mithilfe von Konzepten der Graphentheorie werden die erkannten Bauteile als Knoten und ihre Beziehungen als Kanten visualisiert. Die so erstellte Graphendatenbasis soll anschließend genutzt werden, um fehlerhafte Analysemodelle zu reparieren und rechenfähig zu machen, indem falsche Verbindungen oder fehlende Verknüpfungen korrigiert werden.

Philipp Conzen, M. Sc.

Fakultät Bauwesen

Der gedämpfte Stoßprozess in der Bodenverdichtung

Keywords: Dynamische Baugrundverbesserung, Baugrunddynamik, Prozessparameter-Optimierung, 1g-Modellversuch, mechanische Modellbildung

Das Verfahren der Impulsverdichtung wird zur Herstellung eines tragfähigen und setzungsunempfindlichen Baugrundes eingesetzt. Die rasterförmig angeordneten Verdichtungspunkte werden mittels wiederholten Fallenlassens eines 9 Tonnen schweren Fallgewichts auf einen kreisplattenförmigen Verdichtungsfuß bearbeitet. Der hierbei übertragene Stoß führt zu einer impulshaften Anregung des Untergrundes, die eine Umlagerung innerhalb des Korngefüges hervorruft.

Die eingebrachte Energie breitet sich in Form elastischer und plastischer Verformungswellen im Baugrund aus. Tiefe, horizontale Ausprägung und Grad der plastischen Verzerrungen hängen von den materialspezifischen Dämpfungseigenschaften des Bodenmaterials ab. Zusätzlich werden die Form und das Kraftmaximum des Belastungspulses durch Stoßdämpfung und Masseverhältnis von Fallgewicht und Verdichtungsplatte bestimmt.

Das Interaktionssystem Impulsverdichter – Baugrund soll im Rahmen dieses Promotionsvorhabens untersucht werden. Dies wird anhand eines experimentellen Ansatzes in Form eines Modellversuches unter Anpassung der Prozessparameter sowie der Durchführung von Feldversuchen im Realmaßstab vorgenommen. Weiterhin soll eine analytische Betrachtung des Systems über eine mechanische Modellbildung erfolgen.

Ziel des Vorhabens ist es, den Verformungsmechanismus eines dynamisch angeregten Baugrundes besser zu verstehen und somit eine auf örtliche Verhältnisse angepasste Einstellung der Maschinenparameter zu ermöglichen. Zudem soll die Möglichkeit untersucht werden, einen Tragfähigkeitskennwert aus prozessintegrierten Messgrößen abzuleiten, um Optimierungswege für den Verdichtungsprozess aufzuzeigen.

Promovierendenkolloquium am 15. Mai 2024

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 003

Davood Peyrow Hedayati, M. Sc.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Transforming Aviation: Structural Supercapacitors for Battery-Free Flight

Keywords: Structural Supercapacitors, Multifunctionality, Multiphysics Simulation

Structural supercapacitors (SSC) are multifunctional energy storage composite materials which combine the load-bearing functionality of carbon fiber reinforced polymers (CFRP) with the energy storage capabilities of supercapacitors. SSCs can potentially replace the conventional batteries leading to lightweight design in electric aviation. In order to predict the SSC performance, the intricate interplay between mechanical loads and electrochemical dynamics within these novel composites needs to be well understood. This is achieved by employing multiphysics modeling of the coupled phenomena inside an SSC. Through advanced simulations and rigorous analysis, key insights into the material behavior can be uncovered, allowing for precise performance prediction and design optimization.

The objective of the PhD project is to deepen the understanding of the multiphysics interaction in SSCs through simulation models, capturing the effect of processing parameters (e.g. additive manufacturing) and geometries on the mechanical-electrochemical performance of the SSCs.

Promovierendenkolloquium am 21. Februar 2024

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 002

Ilka Viehmann, M. Sc.

Fakultät Bauwesen

HBIM – Gebäudeinformationsmodelle als Werkzeug für Bauforschung und Denkmalpflege

Keywords: HBIM, BIM, Historische Bauforschung

Das Arbeiten mit Building Information Modeling (BIM) im Bereich des Neubaus gewinnt zunehmend an Relevanz und wird als ein wichtiger Schritt zur Digitalisierung gesehen. In sogenannten Gebäudeinformationsmodellen werden alle Informationen über ein Gebäude vom Entwurf bis zur Fertigstellung und dem Gebäudemanagement in einem bauteilbasierten Modell aufbereitet. Im Gebäudebestand ist der Prozess genau umgekehrt, denn das Gebäude ist schon gebaut und das Modell hat die Aufgabe den aktuellen Zustand des Gebäudes abzubilden.

Inwieweit sich Gebäudeinformationsmodellierung für den historischen Gebäudebestand anwenden lässt, wird mit der Methode des Heritage Building Information Modeling (HBIM) untersucht. Dazu werden drei sehr unterschiedliche Gebäude – von einer antiken römischen Villa über ein Hospital aus Fachwerk bis zu einer Teppichfabrik in Stahlbetonbauweise – mit dieser Methode modelliert und die Ergebnisse analysiert. Das Promotionsvorhaben validiert dabei den gesamten Prozess von der Datenaufnahme mittels Laserscans bis zur Publikation der Gebäudeinformationsmodelle und setzt sich zum Ziel einen Leitfaden zum Thema HBIM zu erarbeiten.

Ann-Kathrin Dieterle, M.A.

Fakultät Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen

Ganzheitlicher Innovationsstrategie-Mix zum Aufbau strategischer Resilienz in etablierten Großunternehmen

Keywords: Strategische Resilienz, Innovationsstrategien, Geschäftsmodellerneuerung, Fallstudie

Unternehmen befinden sich immer öfter in dynamischen Umfeldern (z.B. aufgrund politischer Regulierungen, neuer technologischer Entwicklungen, geopolitischer oder gesundheitlicher Krisen sowie Nachfrageverschiebungen), die die proaktive Fähigkeit fordern, sich auf diese kritischen Entwicklungen vorzubereiten und ihre Auswirkungen zu minimieren.

Dieses zukunftsorientierte Handeln kann insbesondere dazu beitragen, geeignete Ressourcen zu entwickeln, um die eigene Organisation und Prozesse zu überdenken sowie die Umwelt zu scannen, kritische Entwicklungen zu erkennen und sich auf diese vorzubereiten. In der Forschung wird diese proaktive Fähigkeit seit 2003 als strategische Resilienz erforscht.

Es wird angenommen, dass insbesondere die Umsetzung von Innovationsstrategien wichtig ist, um diese proaktive Fähigkeit für das langfristige Überleben aufzubauen. Die Forschung liefert jedoch bisher keine vertieften empirischen Erkenntnisse über diesen Zusammenhang. Weiterhin beantwortet diese noch nicht, welche Strategien besonders relevant sind, wie sie kombiniert werden sollten und wie sie umgesetzt werden können.

Im Rahmen des Promotionsvorhabens stellt die Beantwortung dieser Fragestellungen eines von drei Teilprojekten dar. Um das Teilprojektziel zu erreichen, wurde eine multiple Fallstudienanalyse mit qualitativen Daten von zwei etablierten deutschen Großunternehmen aus dem Energiesektor durchgeführt, die unterschiedliche Innovationsstrategien umsetzen, um eine kontinuierliche Erneuerung und Transformation des Geschäftsmodells zu entwickeln. Die Ergebnisse werden im Rahmen des Promovierendenkolloquiums vorgestellt.

Promovierendenkolloquium am 10. Januar 2024

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 002

Jannik Sobisch, M. Sc.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Vorhersage von Hirnblutungen: Ein Deep Learning-basierter Ansatz.

Keywords: Intrakranielle Aneurysmen, Rupturvorhersage, Machine Learning

Zerebrovaskuläre Erkrankungen, wie intrakranielle Aneurysmen (IAs) und Schlaganfälle, stellen eine signifikante globale Gesundheitsbelastung dar und sind eine der führenden Ursachen für Tod und Behinderung weltweit. Durch den stetig steigenden Bedarf an bildgebenden Technologien wird die Zeit, die medizinische Fachkräfte für die Interpretation von Bildern aufwenden können, immer knapper. Dies kann zu Fehlern und unzureichenden Ergebnissen führen.

Die Nutzung von Künstlicher Intelligenz (KI) hat in den letzten Jahren in der medizinischen Bildanalyse bereits viele sehr vielversprechende Ergebnisse gezeigt, ins besondere Deep Learning-basierte Anwendungen haben sich als sehr performant erwiesen, latente Merkmale in medizinischen Datensätzen zu finden.

Ziel des Promotionsvorhabens ist die Untersuchung der Nutzung von KI-basierten Methoden und Algorithmen zur Verbesserung der Diagnostik und Behandlung von strukturellen Erkrankungen des Gehirns, insbesondere Schlaganfällen und IAs. Vorgestellt wird ein Machine Learning-basierter Ansatz zur Einschätzung des Rupturrisikos von IAs basierend auf automatisch aus CT-Scans extrahierten Merkmalen in Kombination mit demografischen Merkmalen.

Dorothee Ulrich, M. A.

Koordinatorin im Bund-Länder-Projekt

Science_Careers: Karrieren fördern. Talente gewinnen

Der Mangel an Nachwuchskräften für Professuren an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) stellt eine ernsthafte Herausforderung für die Zukunft der Wissenschaft und Forschung in Deutschland dar. HAW verbinden praxisorientierte Lehre mit angewandter Forschung. Ohne qualifiziertes Lehr- und Forschungspersonal ist diese Mission gefährdet.

Science Careers fördert Talente und Karrieren an der HTWK Leipzig. Ziel ist es, strukturierte Karrierewege für potenzielle Professuren zu schaffen. Mit praxisnahem Mentoring, attraktiven Bedingungen und nachhaltiger Vernetzung wird der Mangel an qualifizierten Lehr- und Forschungspersonal angegangen.

Im Rahmen des Promovierendenkolloquiums wird das Programm vorgestellt und auf einzelne Maßnehmen eingegangen, die besonders auch für Nachwuchsforschende relevant und interesssant sind.

Promovierendenkolloquium am 13. Dezember 2023

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 002

Dr. phil. Friederike Frieler

Fakultät Wirtschaftswissenschaft und Wirtschaftsingenieurwesen

Resilienzdenken in der kommunalen Wohnungspolitik

Keywords: Resilienz, Wohnen, Fallstudie, Demografie, Wohnungsmarkt

Welche Rolle spielt Wohnungspolitik im Kontext urbaner Resilienz?

Im Ringen um urbane Zukünfte stellt sich die Frage nach einem krisenfesten und zugleich an sozialen Bedarfen orientierten Wohnungsbestand. Sie lässt sich nicht lösen, ohne die komplexen Zusammenhänge demografischer,

sozioökonomischer und ökologischer Krisen zu beachten. Dennoch wurden Resilienz und Wohnungspolitik auf wissenschaftlicher Ebene bislang kaum zusammenhängend diskutiert.

Diese Lücke gilt es konzeptionell wie empirisch zu schließen.

Die Stadt Leipzig hat mit extremen Entwicklungen von Demografie und Wohnungsmarktlagen seit 1989 umzugehen. Anhand der wohnungspolitischen Konzepte der Stadt Leipzig und kontextualisierender Expert:inneninterviews untersucht Friederike Frieler in einer Fallstudie fünf Prinzipien resilienten Wohnens: Sicherheit, Geeignetheit, Bezahlbarkeit, Ressourceneffizienz und soziale Integration. Über den Begriff des Resilienzdenkens zeigt sie, wie sich Manifestationen dieser Prinzipien in politischen und planerischen Entscheidungsprozessen erkennen lassen. So ermöglicht das Konzept über den Einzelfall hinaus, Resilienzprinzipien in lokaler Wohnungspolitik zu erforschen und sie letztlich in der Praxis bewusst zu verfolgen.

Robert Fromm, M. Sc.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Kontinuierlicher Empfangsbetrieb von drahtlosen Sensorknoten durch den Einsatz von Wake-Receivern

Keywords: Funkübertragung, drahtlose Sensornetzwerke, Wake-up Receiver

Drahtlose Sensornetzwerke (engl. wireless sensor network – WSN) gewinnen sowohl in der Forschung als auch in der Industrie immer mehr Bedeutung. Die Verwendung von kleinen Batterien zum Betrieb der Sensorknoten ist meist unerlässlich. Aufladen oder Ersetzen der Batterien ist nur mit extremem Aufwand möglich. Daher muss der Strombedarf dieser Sensorknoten auf ein Minimum reduziert werden, um eine Laufzeit über mehrere Jahre zu gewährleisten. Auf der anderen Seite ist der Energiebedarf um circa Faktor 1000 größer, der benötigt wird, um den Sensorknoten dauerhaft in Empfangsbereitschaft zu halten. Die bisher verwendete Lösung sieht vor, die Empfangsintervalle des Sensorknotens einzuschränken. Jedoch wird dadurch die Latenzzeit des gesamten Sensornetzwerks deutlich erhöht.

Der Fokus des Promotionsvorhaben liegt auf sogenannten Wake-up Receiver. Dies sind zusätzliche Empfängerschaltungen, die im Sensorknoten verbaut werden und einen Energiebedarf von circa 10 µW aufweisen. Diese Wake-up Receiver können mit verschiedenen Komponenten, Strukturen und Prinzipien aufgebaut werden. Wünschenswert ist es, einen geringstmöglichen Energiebedarf und eine Empfindlichkeit nahe den herkömmlichen Transceivern zu erreichen. Außerdem darf die Latenzzeit gewissen Grenzen nicht überschreiten, um immer noch einen Vorteil zur Kommunikation ohne Wake-up Receivern aufzuweisen. Weitere wichtige Parameter sind die Adressierbarkeit, Zuverlässigkeit, Störunempfindlichkeit und Schaltungsaufwand.

Promovierendenkolloquium am 15. November 2023

13:30–15:00 Uhr | Nieperbau Raum NI 002

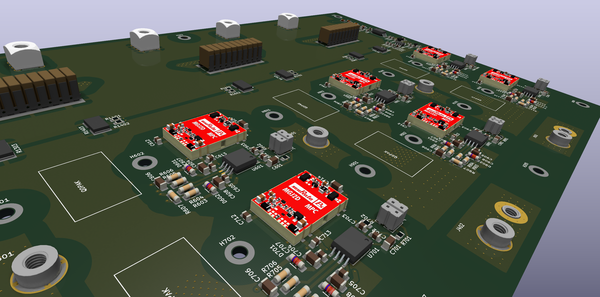

Lukas Burgmaier, M. Sc.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Smart Transformer auf Mittelspannungsebene für ein stabiles Stromnetz

Mit den heutigen Netzen der elektrischen Energieversorgung kann die Energiewende nicht gelingen. Das Netz der Zukunft muss neben der elektrischen Verbindung auch digital vernetzt sein. Informationen über den Netzzustand und seine Auslastung führen zu einer besseren Ausnutzung der Übertragungskapazität und können so ggf. einen zusätzlichen Netzausbau überflüssig machen.

Die intelligente Regelung ist der erste Teil, den ein Smart Transformer ausmacht. Im Promotionsvorhaben wird der zweite Teil, die technische Realisierung dieser zusätzlichen Funktionen eines Mittelspannungs-Niederspannungstransformators, untersucht – der so genannte Solid-State Transformer. Das Ziel: Die mit moderner Leistungselektronik ausgestatteten Transformatoren sind leichter, kleiner und somit günstiger als ihre Vorgänger. Der Fokus liegt hierbei auf der DC/DC-Stufe, die für die Isolation von Primär- und Sekundärseite notwendig ist. Im Mittelfrequenzbereich arbeitet der Transformator mit einer 1.000 bis 10.000 mal höheren Frequenz als ein konventioneller Transformator. Diese Dimension stellt die Mittelspannungsisolation (15 kV) vor besondere Herausforderungen.

Philipp Johst, M.Eng. M.A.

Fakultät Ingenieurwissenschaften

Untersuchung der Eignung von ausgemusterten Faserverbundstrukturen für verschiedene Kreisläufe im Kontext eines zirkulären Wirtschaftssystems

Der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft (Circular Economy) ist eine zentrale Strategie der Europäischen Union, um die langfristigen Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und Treibhausgasemissionen zu reduzieren. Dieser Wandel erfordert den verstärkten Einsatz von Leichtbauwerkstoffen, insbesondere in energieintensiven Branchen wie der Windenergie. Die Entsorgung und Wiederverwendung von Faserverbundwerkstoffen (FVW) stellt jedoch eine große Herausforderung dar, da bestehende Technologien für das Recycling nicht ausreichend umweltfreundlich oder wirtschaftlich attraktiv sind. Die anstehende Entsorgung von Windkraftrotorblättern (WKR), die zu einem großen Teil aus FVW bestehen, wird voraussichtlich rapide ansteigen, was die Bedeutung der Kreislaufführung dieser Materialien unterstreicht.

Das Promotionsvorhaben hat zum Ziel, einen detaillierten Einblick in den Zustand ausgedienter (End-of-Life, EoL) WKR-Strukturen zu gewinnen und Möglichkeiten der Wiederverwendung und des Aufbaus geschlossener Stoffkreisläufe zu untersuchen. Dazu werden Methoden entwickelt, um den Zustand von EoL-WKR-Materialien präzise zu bewerten und Materialeigenschaften zu erfassen. Dies schließt zerstörungsfreie Prüfungen wie Ultraschallprüfung, aber ggf. auch zerstörende Prüfmethoden ein.

Darüber hinaus sollen Modelle zur Beschreibung der Eigenschaftsdegradation von WKR-Strukturen entwickelt werden, um Vorhersagen über das Verformungs- und Versagensverhalten von wiederverwendeten WKR-Materialien treffen zu können. Dies ist entscheidend für die Eignungsbewertung von WKR-Strukturen im Hinblick auf ihre Wiederverwendung in der Kreislaufwirtschaft. Die Forschung zielt darauf ab, ein besseres Verständnis für die Schädigungsmechanismen von FVW im EoL-Zustand zu gewinnen und zuverlässige Kriterien für die Qualitätsbewertung zu entwickeln.

Von diesem Forschungsvorhaben werden wichtige Erkenntnisse zur nachhaltigen Wiederverwen-dung von FVW-Materialien erwartet, die einen Beitrag zur Reduzierung von Abfallströmen leisten können. Das Vorhaben soll dazu beitragen, die Ziele der Kreislaufwirtschaft zu erreichen und die Umweltauswirkungen zu minimieren, indem ein Weg aufgezeigt wird, wie wertvolle Materialres-sourcen in zukünftigen Leichtbauanwendungen wiederverwendet werden können.